Diabetes und Histamin

Die Volkskrankheit Diabetes mellitus, oft einfach als „Zuckerkrankheit“ bezeichnet, ist ein Sammelbegriff für verschiedene Stoffwechselstörungen. Das Hauptmerkmal dabei ist ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel (=Hyperglykämie). Doch hast du gewusst, dass es auch bei dieser Erkrankung einen Zusammenhang zu Histamin geben könnte?

Was ist Diabetes mellitus?

Die „Zuckerkrankheit“ ist wie bereits erwähnt ein Sammelbegriff für verschiedene Stoffwechselstörungen, die mit einem dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel einhergehen. Doch nicht nur der Kohlenhydratstoffwechsel ist betroffen – oft gerät auch der Fett- und Eiweißstoffwechsel aus dem Gleichgewicht. Wesentlich an den Prozessen beteiligt ist dabei das Hormon Insulin. Es reguliert den Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen und wird von den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse produziert. Bei Diabetes kann die Insulinfreisetzung gestört sein oder es kommt zu einem absoluten Insulinmangel. Zudem kann es sein, dass wichtige Organe wie das Gehirn, die Leber, die Muskulatur und das Fettgewebe nicht mehr richtig auf Insulin reagieren. Diese Insulinresistenz kann in unterschiedlichen Ausprägungen auftreten und trägt ebenfalls zur Entwicklung von Diabetes bei. Man unterscheidet bei Diabetes hauptsächlich zwischen 2 verschiedenen Typen:

🔹Typ-1-Diabetes

Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das eigene Immunsystem die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse angreift und zerstört. Dadurch kann der Körper kein Insulin mehr herstellen. Ohne Insulin gelangt der in der Nahrung enthaltene Zucker (Glukose) nicht richtig in die Körperzellen und kann dort nicht als Energiequelle genutzt werden. Deshalb müssen Menschen mit Typ-1-Diabetes ihr Leben lang Insulin spritzen – mehrmals täglich und in individuell angepassten Dosen, um den Blutzuckerspiegel möglichst stabil zu halten. Dadurch lassen sich langfristige Schäden an Nerven und Blutgefäßen verhindern oder zumindest verzögern. Typ-1-Diabetes tritt vor allem bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf und betrifft etwa 0,3 bis 0,4 % der Bevölkerung.

Mögliche Symptome:

• Müdigkeit/Abgeschlagenheit

• Schwäche

• Hunger oder Appetitlosigkeit

• Plötzlicher Gewichtsverlust

• Schlecht heilende Wunden

• Starker Durst

• Vermehrtes Wasserlassen

• Infekt-Anfälligkeit

• Verschwommene Sicht

🔹Typ-2-Diabetes

Besonders weit verbreitet ist der Typ-2-Diabetes – mehr als 90 % aller Betroffenen leiden darunter, weshalb er oft als „Wohlstandskrankheit“ bezeichnet wird. Dies betrifft vor allem Erwachsene ab 40 Jahren, wobei viele Menschen lange Zeit nichts von ihrer Erkrankung wissen. Schätzungen zufolge hatten in Deutschland im Jahr 2012 etwa 7,2 % der Bevölkerung einen diagnostizierten Diabetes, zusätzlich 2,1 % waren unbemerkt erkrankt. Laut aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts zeigt mindestens jeder fünfte Erwachsene in Deutschland auffällige Blutzuckerwerte. Das Gefährliche am Typ-2-Diabetes: Er entwickelt sich langsam und bleibt oft jahrelang unbemerkt. Anfangs gibt es kaum Beschwerden, aber der Körper merkt sich jede Überzuckerung – ein sogenanntes „Zuckergedächtnis“. Erst nach Jahren zeigen sich die Folgen, zum Beispiel Nervenschäden oder Durchblutungsstörungen, insbesondere an Füßen und Unterschenkeln. Eine der gefürchteten Spätfolgen ist das „diabetische Fußsyndrom“ mit schlecht heilenden Wunden, die im schlimmsten Fall nicht mehr verheilen. Insbesondere bei Menschen mit einem hohen Risiko einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln, sollte alle 2 Jahre im Rahmen des Check-up 35 ein Screening auf Diabetes erfolgen.

Eine erbliche Veranlagung kann bei der Entstehung zwar eine Rolle spielen, aber sie allein führt nicht zwangsläufig zu Diabetes. Entscheidend sind vor allem der Lebensstil: Übermäßiges Essen in Kombination mit zu wenig Bewegung fördert eine Insulinresistenz – also eine nachlassende Empfindlichkeit der Körperzellen für Insulin. Ein Maß für die Insulinresistenz ist der sogenannte HOMA-Index, der aus den Nüchternwerten von Insulin und Glukose berechnet wird. Idealerweise sollte dieser Wert unter 2,5 liegen – bei Typ-2-Diabetikern ist er oft deutlich höher, meist über 5,0. Wer häufig stark verarbeitete Kohlenhydrate (wie Weißbrot, Süßigkeiten oder Softdrinks) zu sich nimmt, hält die Bauchspeicheldrüse ständig auf Trab. Das kann langfristig dazu führen, dass der Körper den Zucker nicht mehr effizient verarbeitet. Menschen mit Insulinresistenz haben zwar oft einen hohen Insulinspiegel im Blut, doch die Zellen nehmen den Zucker nicht mehr richtig auf.

Ein dauerhaft erhöhter Insulinspiegel hat weitreichende Folgen - Der Körper speichert vermehrt Fett, vor allem im Bauchraum und in den Organen, was das Risiko für Übergewicht und eine Fettleber erhöht. Zudem können sich in den Blutgefäßen Ablagerungen bilden, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich steigern. Fehlende Bewegung verschärft das Problem zusätzlich, weil Muskeln normalerweise einen Großteil des Blutzuckers als Energiequelle nutzen. Wer sich wenig bewegt, gibt dem Körper keine Möglichkeit, überschüssigen Zucker abzubauen – die Insulinresistenz schreitet dann besonders schnell voran. Im schlimmsten Fall kann die Bauchspeicheldrüse irgendwann nicht mehr genug Insulin produzieren und gibt ganz auf. Dann muss Insulin von außen zugeführt werden.

Häufig sind Symptome bei Menschen mit Typ-2 Diabetes viel unspezifischer oder weniger klar ausgeprägt als bei Menschen mit Typ-1-Diabetes. Dennoch gibt es Überschneidungen.

Mögliche Symptome:

• Durst

• häufiges Wasserlassen

• Harnwegsinfekte

• Wachstumsstörung, Bettnässen, Gewichtsabnahme (bei Kindern)

• Müdigkeit, Schwäche, Schwindel

• Sehverschlechterung, wechselnde Sehstärke

• trockene Haut, Juckreiz

• abwechselnd Appetitlosigkeit und Hungerattacken

• Potenzstörungen/Libidoverlust

• psychische Veränderungen wie aggressives Verhalten

• Muskelkrämpfe

• Nervenerkrankungen

• schlecht heilende Wunden, besonders an den Füßen

• Übelkeit, Bauchschmerzen

Diagnose bei Typ-2-Diabetes

Beim Arzt wird zunächst der Blutzucker gemessen, wobei zwischen Nüchtern- und Gelegenheitsblutzucker unterschieden wird. Ein normaler Nüchternblutzucker liegt bei maximal 100 Milligramm pro Deziliter. Werte bis 125 Milligramm pro Deziliter können auf einen Prädiabetes hindeuten, während noch höhere Werte den Verdacht auf Diabetes mellitus nahelegen. Zusätzlich wird oft ein Glukose-Toleranztest gemacht und der sogenannte Langzeit-Blutzucker bestimmt. Dabei gibt das Glyko-Hämoglobin, also der „verzuckerte“ Blutfarbstoff, Aufschluss über die durchschnittliche Blutzuckerkonzentration der letzten acht bis zwölf Wochen. Wird Diabetes diagnostiziert, folgen weitere Untersuchungen, um mögliche Folgeerkrankungen frühzeitig zu erkennen. Dazu gehören die Kontrolle des Augenhintergrunds, Blutdruckmessungen sowie Tests der Nervenfunktion, der Füße und der Nieren- und Blutfettwerte. Auch eine Urinuntersuchung gehört dazu.

Diabetes und Histamin

Die ersten Untersuchungen über Histamin und Diabetes gab es schon in den 1950er Jahren. Zu dieser Zeit ging man davon aus, dass Histamin vor allem wegen seiner Wirkung auf die Blutgefäße und die Durchlässigkeit der Gefäßwände mit den Komplikationen von Diabetes in Verbindung steht. Der erste richtige Hinweis darauf, dass Histamin eine Rolle bei Diabetes spielen könnte, kam dann 1989, als man feststellte, dass der Histaminspiegel im Blut und in den weißen Blutkörperchen (die auch bei Entzündungen eine Rolle spielen) bei Diabetikern erhöht war. Doch über die Jahre gab es nur begrenzte Beweise für diese Theorie. In letzter Zeit aber zeigen neue Forschungsergebnisse, dass Histamin möglicherweise doch eine wichtigere Rolle spielt, als bisher angenommen. Besonders im Zusammenhang mit den Folgeerkrankungen von Diabetes, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Nervenschäden, scheint Histamin mit einzugreifen.

Diabetes entsteht entweder durch den Verlust der Insulinproduktion (durch Zerstörung der Insulin-produzierenden Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse), durch eine verminderte Insulinempfindlichkeit oder durch eine Kombination beider Faktoren. Weltweit ist die Zahl der Diabetiker auf etwa 8,3 % der Bevölkerung angestiegen, und dieser Wert wird bis 2030 voraussichtlich um 55 % steigen. Trotz der Verfügbarkeit von Medikamenten, die akut auftretende Probleme wie Hypoglykämie (zu niedriger Blutzucker) oder Hyperglykämie (zu hoher Blutzucker) behandeln können, können diese Medikamente das Fortschreiten der Krankheit nicht stoppen. Diabetes bleibt ein Problem, das vor allem langfristige Komplikationen wie Herzkrankheiten und Nierenschäden zur Folge hat.

Histamin, das normalerweise mit allergischen Reaktionen und Entzündungen in Verbindung gebracht wird, scheint bei der Entstehung dieser Komplikationen mitzuspielen. Fortgeschrittene Zuckerprodukte im Blut, die durch die anhaltend hohe Blutzuckerkonzentration entstehen, können Mastzellen aktivieren. Diese Zellen setzen entzündungsfördernde Substanzen frei, die zu einer niedriggradigen, aber chronischen Entzündung führen. Solche Entzündungsprozesse könnten mit den typischen Krankheitsbildern von Diabetes zusammenhängen.

Histaminikus

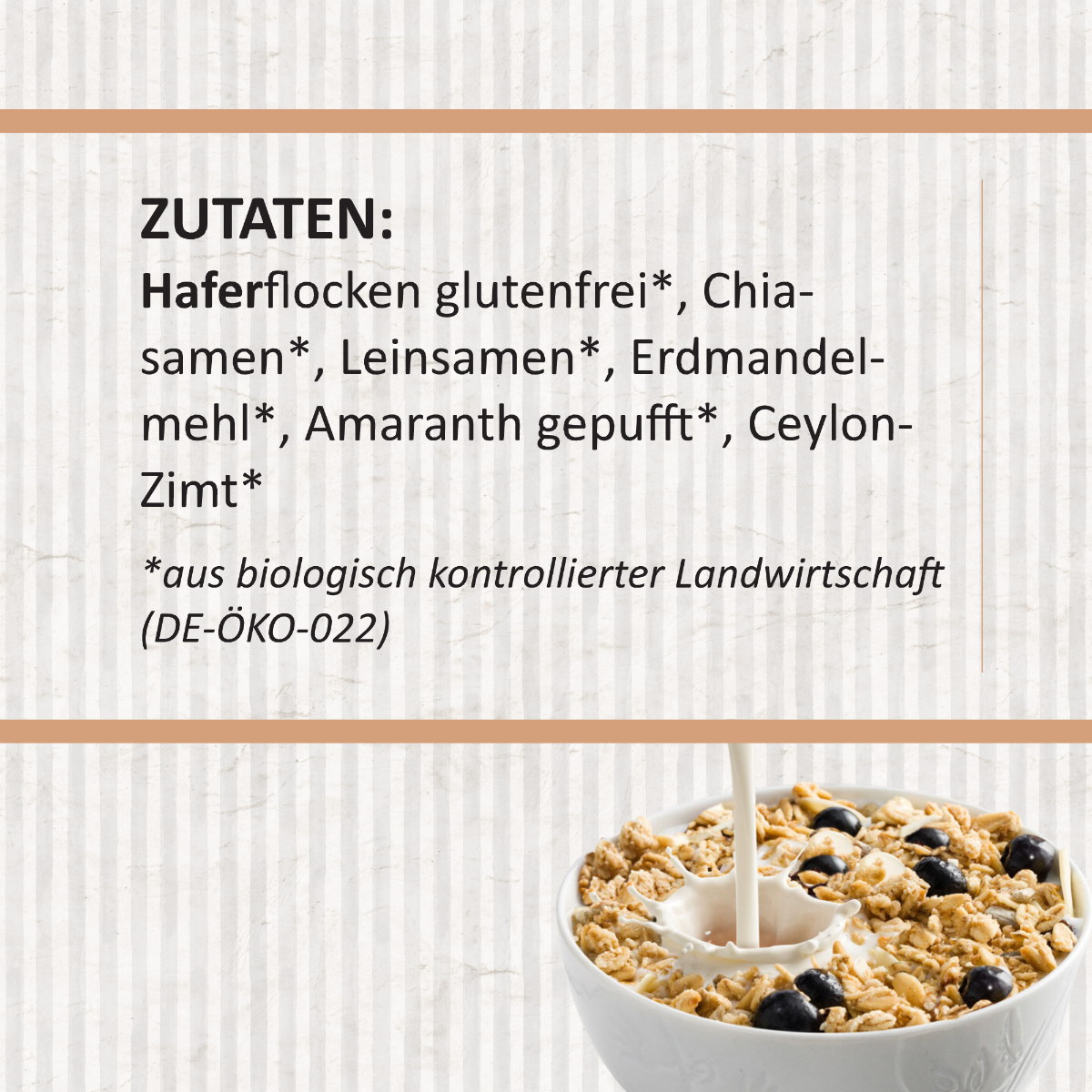

Basenmüsli Bio

4.84 / 5.0

(49) 49 Bewertungen insgesamt

Share

Diabetes in den Griff bekommen

Wer frühzeitig seinen Lebensstil ändert, kann oft auf viele Medikamente verzichten – und in manchen Fällen sogar die Insulinresistenz wieder rückgängig machen. Dadurch lassen sich auch Folgeerkrankungen vermeiden. Tatsächlich könnten etwa die Hälfte aller Typ-2-Diabetiker ihre Erkrankung allein mit gezielter Bewegung und einer bewussten Ernährung verbessern. Besonders Übergewichtige haben gute Chancen: Schon ein paar Kilo weniger können oft dafür sorgen, dass das vorhandene Insulin wieder ausreicht. Problematisch ist vor allem das Bauchfett, da es entzündungsfördernde Stoffe produziert und die Insulinresistenz verstärkt. Wer den Einstieg ins Abnehmen erleichtern möchte, kann sich ärztlich begleitet an eine Formula-Diät herantasten. Ein einfacher und effektiver Trick sind sogenannte Hafertage: Eine kurzfristige Kur mit Hafer macht die Körperzellen nachweislich wieder empfindlicher für Insulin. Das liegt an einem speziellen Ballaststoff im Hafer, der hilft, den Blutzuckerspiegel zu senken.

Ernährung

Eine gesunde Ernährung bedeutet bei Diabetes nicht unbedingt Verzicht – vielmehr kommt es auf die Mengen und die richtigen Lebensmittel an. Kohlenhydrate wie Brot, Obst oder Süßigkeiten lassen den Blutzucker steigen, besonders in ihrer einfachen Form wie Weißmehl oder Zucker. Deswegen gilt: Süßes und Weißmehlprodukte nur in Maßen – maximal eine Handvoll am Tag. Besser sind ballaststoffreiche Alternativen wie Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Naturreis oder ungesüßte Getreideflocken. Diese sättigen länger, sind gut für die Verdauung und halten den Blutzucker stabil. Auch Eiweiß spielt dabei eine wichtige Rolle: Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Fisch, Fleisch oder Milchprodukte sorgen für eine langanhaltende Sättigung und stabilisieren den Blutzuckerspiegel zusätzlich. Wichtig ist auch das Essverhalten: Der Körper profitiert von regelmäßigen Essenspausen von vier bis fünf Stunden. In diesen Fastenphasen kann er Fettreserven abbauen. Ständiges Snacken oder kalorienhaltige Getränke wie Softdrinks, Latte Macchiato und Alkohol verhindern hingegen die Fettverbrennung und fördern die Gewichtszunahme.

Bewegung

Körperliche Aktivität wirkt sich direkt auf den Blutzuckerspiegel aus, denn Muskeln brauchen Energie in Form von Glukose. Je mehr Muskeln jemand aufbaut, desto schneller und effektiver kann der Körper den Blutzucker senken. Sogar im Ruhezustand verbrennen Muskeln mehr Kalorien als Fettgewebe. Daher sollten Diabetiker gezielt Krafttraining in ihren Alltag integrieren. Dazu kommt regelmäßiges Ausdauertraining. Das Beste daran: Die Muskeln verbrauchen auch noch bis zu 48 Stunden nach dem Training weiterhin Zucker aus dem Blut.

Medikamente

Manchmal sind Medikamente notwendig, um den Blutzucker zu regulieren. Bestimmte Wirkstoffe wie Metformin, GLP-1-Analoga oder SGLT-2-Hemmer unterstützen sogar die Gewichtsabnahme. Bei Übergewicht sollte jedoch auf Sulfonylharnstoffe verzichtet werden, da sie das Gegenteil bewirken können. Insulin sollte nur dann eingesetzt werden, wenn es wirklich nötig ist, da es zu einem Teufelskreis aus steigender Dosis und Gewichtszunahme führen kann. Eine Ausnahme bilden Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes – sie müssen notfalls Insulin nehmen, da Tabletten dem ungeborenen Kind schaden könnten.

Ob die Behandlung erfolgreich ist, zeigt sich am sogenannten Langzeitblutzucker-Wert (HbA1c), der Auskunft über die Blutzuckerwerte der letzten Wochen gibt. Mit der richtigen Kombination aus Bewegung, Ernährung und gegebenenfalls Medikamenten lässt sich Diabetes gut in den Griff bekommen.

VON BETROFFENEN FÜR BETROFFENE

Wir sind Thomas und Michaela Zinser, Gründer von Histaminikus.

Aufgrund der eigenen Histaminintoleranz von Michaela und unserem Sohn haben wir Histaminikus gegründet. Der Frust keine geeigneten histaminarmen Lebensmittel zu finden, hat uns angespornt, selbst histaminarme Lebensmittel zu entwickeln.

Wir möchten euch damit wieder ein Stück Lebensqualität zurückgeben. Schaut euch gerne bei uns um.

Herzliche Grüße

Thomas und Michaela