Umami

Hast du schon mal von Umami gehört? Das ist ein japanisches Wort und bedeutet so viel wie „köstlich“. Umami beschreibt einen Geschmack, der nicht süß, sauer, salzig oder bitter ist – sondern herzhaft, würzig und oft ein bisschen fleischig. Viele sagen, es ist der besondere Kick, der Gerichte so richtig rund und lecker macht. In diesem Beitrag schauen wir uns an, was genau hinter Umami steckt und warum es oft als die „fünfte Geschmacksrichtung“ bezeichnet wird.

Wie wir Umami schmecken

Dass wir Umami überhaupt wahrnehmen können, liegt an speziellen Geschmackszellen auf unserer Zunge. Diese Zellen besitzen Rezeptoren – also kleine „Andockstellen“ für bestimmte Moleküle. Besonders stark reagieren sie auf bestimmte Aminosäuren, also die Bausteine von Eiweißen. Wichtig sind hier vor allem Glutamat und Aspartat.

Auch andere Stoffe wie Inosinat oder Guanosinat (das sind sogenannte Nukleotide – kleine Teile der Erbsubstanz DNA) verstärken den Umami-Geschmack. Wenn diese Moleküle an die Rezeptoren binden, melden die Zellen unserem Gehirn: „Das schmeckt herzhaft!“ Auf diese Weise hilft Umami unserem Körper, eiweißreiche Lebensmittel zu erkennen – und die sind wichtig, weil wir Proteine für Muskeln, Zellen und viele Körperfunktionen brauchen.

Wenn du etwas isst, senden die Geschmackszellen auf deiner Zunge Signale an die Nervenzellen weiter. Diese Nervenzellen sind wie kleine Kabel, die die Informationen bis ins Gehirn leiten. Im Gehirn laufen die Signale über verschiedene Stationen – zum Beispiel den Thalamus (eine Art „Verteilstation“ für Sinneseindrücke) – bis sie im Kortex ankommen. Erst dort kannst du bewusst wahrnehmen, ob etwas süß, salzig oder eben „umami“ schmeckt. Umami sorgt nicht nur dafür, dass dir Essen besonders lecker vorkommt, es regt auch den Appetit an und verstärkt gleichzeitig das Sättigungsgefühl.

Ein Blick in die Geschichte

Umami ist kein modernes Phänomen. Schon im alten China, etwa im 5. Jahrhundert vor Christus, nutzte man fermentierte Würzmittel. Der japanische Chemiker Kikunae Ikeda (1864–1936) war der Erste, der Umami als eigene Geschmacksrichtung wissenschaftlich beschrieb. Ihm fiel auf, dass Speisen wie Kombu-Dashi – eine Brühe aus getrocknetem Seetang – einen besonderen Geschmack hatten, der sich nicht mit süß, sauer, salzig oder bitter erklären ließ. Er entdeckte, dass dafür die Glutaminsäure verantwortlich war. Das ist eine Aminosäure, die in vielen eiweißhaltigen Lebensmitteln vorkommt. 1909 schlug er den Begriff „Umami“ für diese fünfte Geschmacksrichtung vor. Noch im selben Jahr entwickelte er zusammen mit einem Geschäftspartner ein Würzmittel aus Mononatriumglutamat (MSG). Das ist ein Salz der Glutaminsäure, das als feines Pulver hergestellt und wie ein Gewürz verwendet werden kann. Sie brachten es unter dem Namen Aji-no-moto („Essenz des Geschmacks“) auf den Markt. In Asien verbreitete es sich schnell – so wie zur gleichen Zeit in Europa das Maggi-Würzmittel. Aus dem Unternehmen wurde später der heute weltweit bekannte Lebensmittelkonzern Ajinomoto.

Welche Lebensmittel schmecken nach Umami?

Der Umami-Geschmack steckt in ganz vielen Lebensmitteln – sowohl pflanzlichen als auch tierischen. Besonders reich an Umami sind eiweißhaltige Produkte und Pilze. Ganz vorne mit dabei: Kombu (Seetang), der als echte Umami-Bombe gilt.

Hier ein paar Beispiele für umami-reiche Lebensmittel:

- Algen wie Kombu oder Nori

- Hefeextrakt

- Fermentierte Sojaprodukte wie Sojasauce, Misopaste oder Tempeh

- Hartkäse, der lange reifen durfte – zum Beispiel Parmesan

- Getrocknete Pilze wie Shiitake, Steinpilze oder Morcheln

- Getrocknete Tomaten

- Knoblauch und Oliven

Auch in Fleisch und Fisch steckt viel Umami – besonders in:

- Sardinen, Thunfisch oder Meerbrasse

- Hähnchenfleisch

- Schweinefleisch

Warum die Zubereitung zählt

Nicht nur das Lebensmittel selbst, sondern auch die Art der Zubereitung macht den Unterschied. Trocknen, Fermentieren und Reifen verstärken den Umami-Geschmack. Tomaten enthalten zum Beispiel immer Glutamat – doch getrocknet schmecken sie besonders intensiv. Auch beim langen Kochen oder Schmoren entfaltet sich Umami: Eine echte Bolognese braucht Stunden, und auch ein Schmorbraten wird erst nach langem Garen richtig herzhaft.

Umami bei Histaminintoleranz

Nun hast du vielleicht schon bemerkt: Viele unserer liebsten Umami-Geschmacksquellen sind für Menschen mit Histaminintoleranz problematisch. Vor allem Lebensmittel, die intensiv aromatisch sind – etwa lange gereifter Käse, Würste, Sojasoße oder Tomaten – entstehen oft durch Fermentation, Reifung oder lange Lagerung. Dabei bauen Mikroorganismen im Lebensmittel Eiweiß (Histidin) ab und produzieren Histamin. Wer empfindlich ist, reagiert auf diese biogenen Amine oft mit dem typischen Symptomen wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Hautrötung oder Magenbeschwerden.

Problematische Umami-Lebensmittel

- Gereifte Käse und Wurstwaren: Parmesan, Bergkäse, Camembert, Salami oder geräucherter Schinken sind reich an Histamin. Je länger ein Produkt reift, desto mehr Histamin bilden Bakterien. Diese Umami-Aromen sollte man meiden.

- Fermentierte Würzmittel: Klassische Würzsoßen wie Sojasoße, Miso oder Maggi (Hefeextrakt) enthalten viel natürliches Glutamat, aber auch Histamin und „histaminliberierende“ Stoffe. Gleiches gilt für Tomatenmark und Ketchup – Tomaten können Histamin freisetzen.

- Fisch und Meeresfrüchte: Geräucherter oder eingelegter Fisch (Sardinen, Thunfisch in der Dose) ist stark histaminbelastet. Selbst frischer Meeresfisch enthält viel Histidin (Vorstufe von Histamin). Besonders Schalentiere (Muscheln, Garnelen) haben neben Histamin auch Histaminliberatoren, die Symptome auslösen.

- Sonstige Umami-Träger: Überreifes Gemüse wie Sauerkraut oder eingelegte Gurken enthält Histamin durch Milchsäuregärung. Auch scharfe Gewürze oder Alkohol können Histamin freisetzen und die Beschwerden verstärken. Kurz gefasst: Alles, was durch Gärung, Reifung oder lange Lagerung herzhaft schmeckt, ist oft kritisch.

Histaminarme Umami-Alternativen

Stattdessen helfen frische, proteinreiche Lebensmittel mit dezentem Umami-Charakter:

- Frisches Fleisch und Geflügel: Huhn, Rind oder Pute liefern viel Eiweiß und Umami durch Röstaromen – solange sie ganz frisch zubereitet werden. Frisches, unbehandeltes Fleisch gilt als gut verträglich. Auf gepökelte, geräucherte oder stark verarbeitete Wurstwaren sollte man verzichten.

- Weiße Fischfilets: Kabeljau, Seelachs oder Rotbarsch aus Gefrierung (tiefgekühlt direkt nach dem Fang) sind oft unproblematisch. Achte auf Frische (glänzende Augen, rote Kiemen). Frischer Fisch enthält meist wenig Histamin; bloß Lagerung führt schnell zu Histaminbildung.

- Frische Käse- und Milchprodukte: Junger Gouda, Butterkäse, Mozzarella, oder Quark haben einen milden Umami-Geschmack und enthalten weniger Histamin. Auch Butter, Sahne und Ricotta werden meist gut vertragen. Grundsätzlich ist frische Milch und besonders junger Käse günstiger als lange gereifter.

- Eier tragen zwar wenig eigenes Umami, können aber herzhaften Gerichten Volumen geben.

- Umami aus Gemüse & Kräutern: Zwar enthalten Gemüse weniger starkes Umami, doch darf man sich an reichlich verträglichen Sorten bedienen: Karotten, Zucchini, Kürbis, Brokkoli und Kartoffeln sind meist unproblematisch. Sie liefern mit der richtigen Zubereitung süß-würzige Röstaromen. Frische Kräuter (z.B. Petersilie, Basilikum, Fenchelgrün) und milde Gewürze (z.B. echter Kümmel, Lorbeer) verstärken den Geschmack, ohne Histamin zu liefern. Auch fruchtige Noten können Gerichten Würze geben. Wichtig ist, dass alles frisch ist – konventionelle Fertigwürze und „Hefe“-Brühe fallen weg (diese enthalten oft verstecktes Glutamat oder Hefeextrakt und weitere unverträgliche Zutaten).

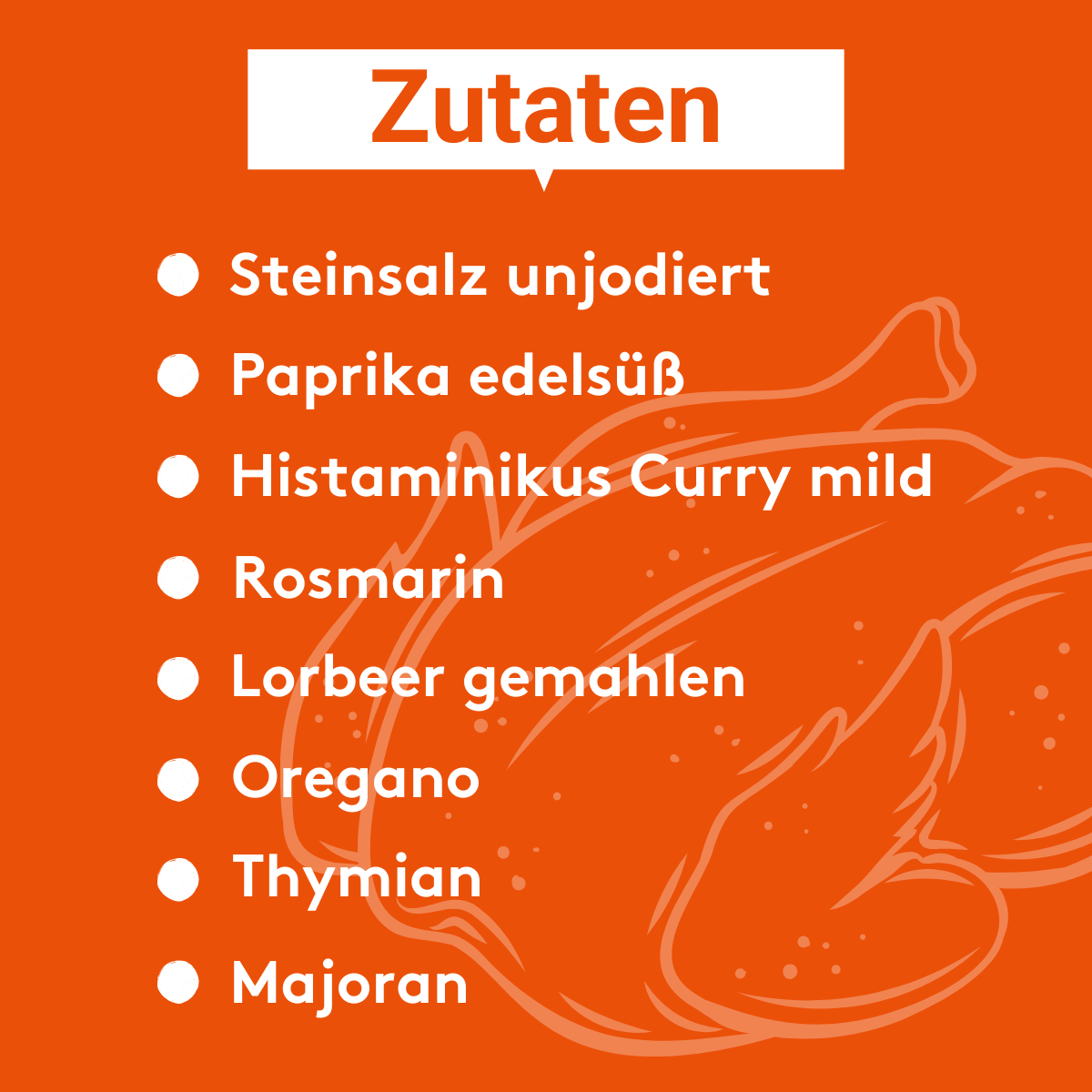

- Würzmittel: All die genannten Lebensmittel kannst du prima in ihrem eigenen Umami Geschmack mit der passenden Würze unterstützen. Bestes Beispiel sind hier die Coco Aminos. Vollgepackt mit Umami Geschmack und der perfekte Ersatz für Sojasoße. Auch mit unseren Gewürzmischungen Wilde Henne und Gyrosgewürz kannst du richtige Umami-Bomben zaubern. Und wenn du mal keine Lust zu kochen hast und du trotzdem nicht auf Umami verzichten kannst, greife einfach zu einer fertigen Soße, wie unserer No!mato Soße oder Grillsoße.

Histaminikus

Wilde Henne Hähnchengewürz Bio

4.86 / 5.0

(14) 14 Bewertungen insgesamt

Share

VON BETROFFENEN FÜR BETROFFENE

Wir sind Thomas und Michaela Zinser, Gründer von Histaminikus.

Aufgrund der eigenen Histaminintoleranz von Michaela und unserem Sohn haben wir Histaminikus gegründet. Der Frust keine geeigneten histaminarmen Lebensmittel zu finden, hat uns angespornt, selbst histaminarme Lebensmittel zu entwickeln.

Wir möchten euch damit wieder ein Stück Lebensqualität zurückgeben. Schaut euch gerne bei uns um.

Herzliche Grüße

Thomas und Michaela